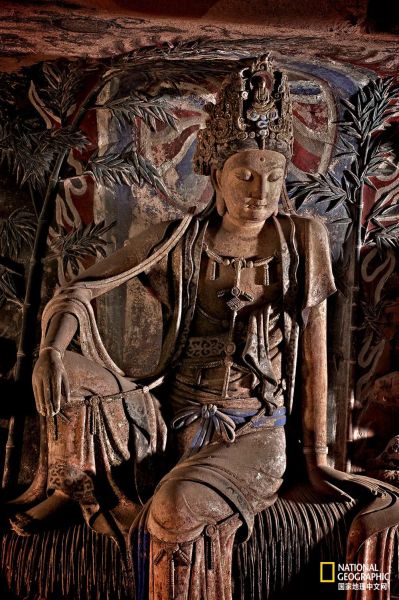

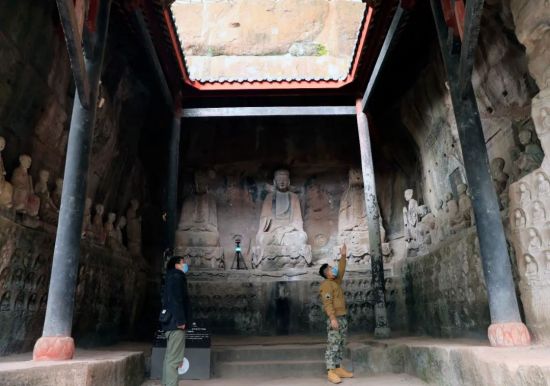

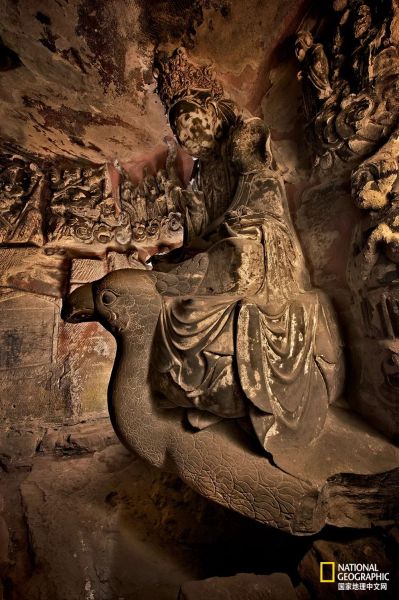

四川安岳縣城東南,磊磊秀石之中,有一個開創于五代后蜀的毗盧洞,距今已有一千多年歷史。毗盧洞里,住著“東方維納斯”——紫竹觀音,容顏似月、體態如蓮。

這尊3米高的紫竹觀音,懸坐于凸露的峭巖石窟之中,頭戴富麗華貴的貼金花冠,身穿短袖薄裟,袒胸裸肘、臂戴膀圈,背倚浮雕的紫竹和柳枝凈瓶,側身蹺坐于一張弧形荷葉上。左手撫撐葉面,右手放在膝蓋,五指自然下垂,左腳懸于蓮臺踏著花蕊,右腿彎曲上翹,腳踏蓮葉。她低眉微閉的雙眼,嫵媚中透著慈悲。

站在石窟前望去,從不同的距離和角度,每一位觀賞者對她都有不同的詮釋,或是一位“韶華絕倫的妙齡女郎”,或是“端莊秀麗的清水芙蓉”,或是“高高在上的女王”。她閃爍著神性的光輝,更兼具有人間的溫情,她被稱為“世界最美的紫竹觀音”。

為何是安岳?

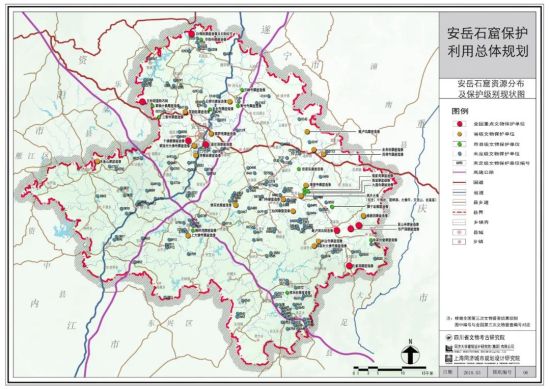

安岳縣,位于四川盆地中部,資陽市東部,始建于北周建德四年(公元575年),距今已有1400多年歷史。安岳,取意“安居于山岳之上”而得名。

自佛教傳入中國,一路留下諸多精美絕倫的石窟造像,在巴蜀地區,除久負盛名的樂山大佛、大足石刻外,還有以“古、多、精、美”聞名中外的安岳石刻。

安岳縣是中國石刻藝術之鄉,這里有大量石窟寺和摩崖造像,有唐代最大的道教石刻群、五代最集中的石窟群、世界最長左側臥佛、世界最美紫竹觀音……

“上承龍門、云岡,下啟大足”

據史料記載,佛教傳入中國后,由于政治、經濟、文化重心均在中部地區,因此佛教傳播、石窟寺的開鑿,多在北方和黃河流域一帶,北方相繼誕生了敦煌莫高窟、云岡石窟、龍門石窟、麥積山石窟。

然而,隨著唐宋政治軍事形勢的發展,佛教石窟造像也由北向南推移,安岳石刻以及重慶大足石刻,隨之誕生。與北方四大石窟和毗鄰的大足石刻相比,散落在川中丘陵的安岳石刻,顯得略為安靜與低調,但學界認為它的重要價值是“上承龍門、云岡,下啟大足”。

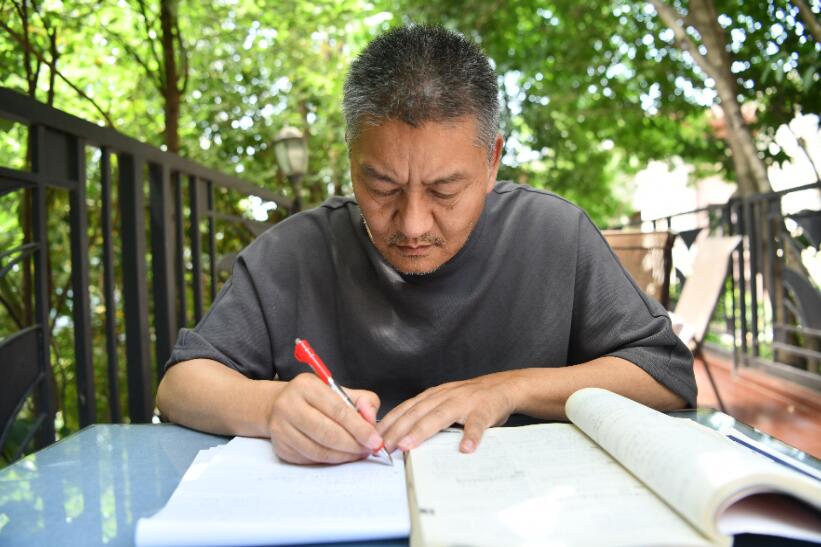

安岳位于川渝之間,在很長一段時間里與外界交通不暢,安岳石刻也一直沉睡多年。1982年,安岳縣文物保護管理所成立后,第一任所長唐承義和同事們靠著雙腳和一部黑白相機,爬山穿林,耗時兩年調查,驚訝地發現,全縣境內古石刻多達10余萬件,安岳石刻從此一鳴驚人。

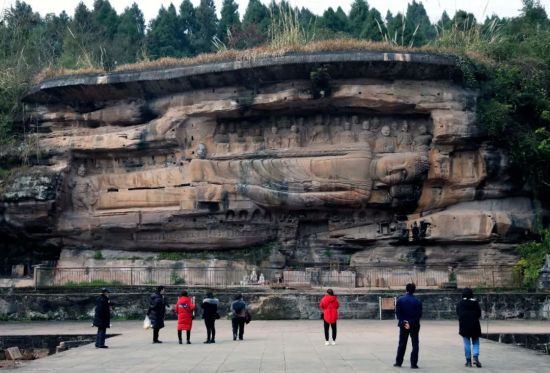

世界最長左側臥佛

臥佛院中藏著民間趣聞

位于安岳縣城北面的八廟鄉臥佛溝,還有一座世界最長的左側臥佛,臥佛鐫刻在距地五米的崖壁上,依山取勢,占整個崖面三百余平方米。

臥佛面南背北,側身橫臥于巖壁間,頭東足西,左側而臥,雙目微閉,似睡非睡,形體修長,身著袈裟,頭蓄螺髻,耳戴圓形綻花環,頭枕扁形荷葉枕,維妙維肖地展現出釋迦牟尼涅槃時超脫一切的意境。

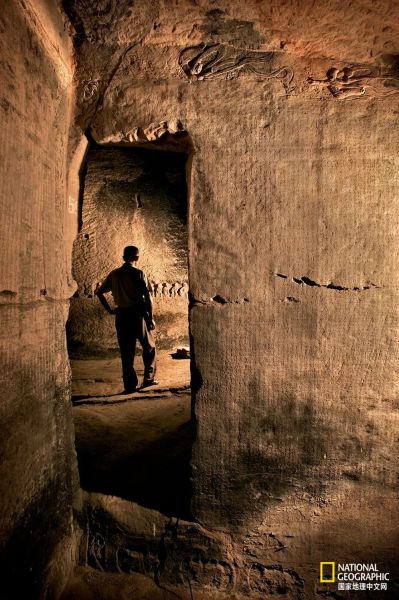

臥佛院內,有迄今國內發現最大的摩崖經窟,在4個8平方米左右的經窟內,娟秀、遒勁的小楷從上而下爬滿巖壁,唐時工匠們留下的滿壁經文石刻,竟如雕版印刷一般精美、工整。

1982年,安岳縣文管所發現保存完好的15窟,佛經刻字面積152平方米,清晰可辨的共有20余部70余卷40余萬字。附近的居民介紹說,唐三藏與孫悟空到西天取的經,就保存在這些經窟中,其中便有一部“唐三藏經”。

安岳縣文管所首任所長唐承義說,這里確實收藏了盛唐時期民間最流行的所有經典,但經窟中有一部經文前含有“檀三藏經”的題記,百姓一傳十、十傳百聽成了“唐三藏”,也便有了“唐三藏經”的趣聞。四川省社會科學院統計發現,《檀三藏經》是我國現存佛經中的絕版。

保護與開發

讓千年石窟新生

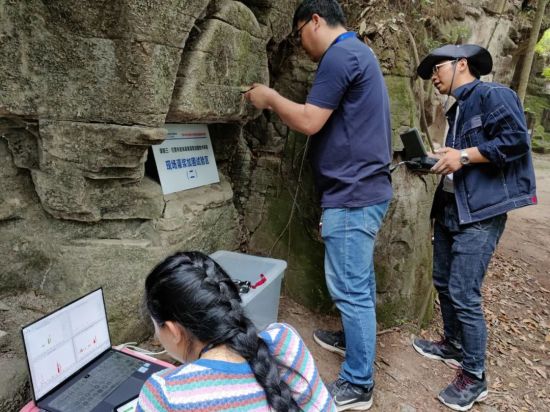

與國內其他石窟相對集中不同,安岳石刻文物點相對散亂,人為破壞、自然風化等因素,都威脅著安岳石刻。早些年,更有佛頭被盜,令人痛心。一直以來缺乏專業人才,讓安岳在文物保護、研究、利用和旅游開發方面都捉襟見肘,安岳石刻的保護與開發,日趨緊迫。

近年來,安岳縣邀請北大、清華、文研院等單位參與石窟寺保護項目策劃包裝,設計施工和建設管理茗山寺摩崖造像危巖體加固、毗盧洞石刻造像保護前期勘察研究等11個項目納入國省計劃。此外,安岳健全“縣、鄉、村、文保單位”四級聯動責任體系,落實人防、技防、物防、犬防相結合的文物安保措施,文物保護不斷加強。

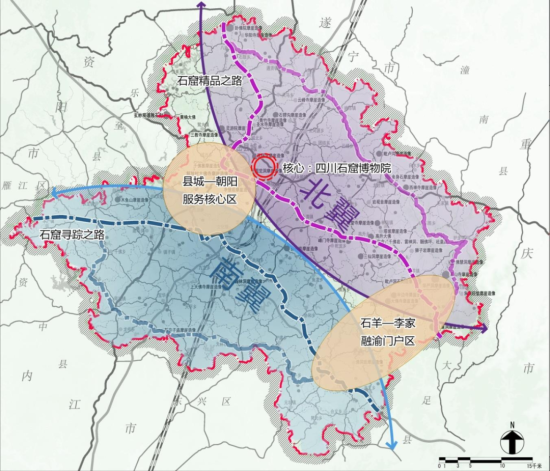

保護是基本與前提,更重要的是,如何將保護與開發結合起來。對此安岳依托當地石窟、檸檬等特色資源,打造川渝唐宋石刻觀光之旅、成渝軸線鄉村文化生態之旅、安岳石刻檸檬觀光之旅等精品旅游線路,“石窟+”“+石窟”多元融合發展格局逐步形成。

這些深藏在山林中的瑰寶,是歷朝歷代的匠人們,一次次爬上陡峭的山崖,通過無數次的敲擊、打磨而成,凝聚了先輩的心血與智慧。

它們歷經了一千多年的風剝雨蝕、人為破壞,扛過一次又一次苦難,如今的存在,更顯珍貴。古老的遺產不可再生,保護好文化遺產,就是守護我們的歷史。

如今,安岳石刻藝術正迎來新生,以獨特的魅力進入大眾視野。安岳,正用新時代的智慧,賦予千年石窟更多的生機。

作者:韓金雨、王鵬

部分圖片來源:安岳縣融媒體中心、國家地理中文網