中新網四川新聞9月12日電 (任露瀟)近年來,綿陽市平武縣牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,致力于文旅、交旅、農旅、林旅等融合發展,走出了一條具有平武特色的綠色發展之路。如詩如畫的生態風光、宜居宜業的和美鄉村、人與自然和諧共生……一幅美好的鄉村振興生態發展畫卷正徐徐展開。

綠色打底 筑牢生態屏障

日前,跟隨綿陽市綠化標兵—任順友的步伐前往他的家鄉平武縣豆叩羌族鄉銀嶺村。任順友指著一片片樹林,嘴里不自覺地念叨著:這片林子是我們4年前栽的,那片林子是我們6年前種的……談吐間透露著自豪感。一位普通的山里漢子,為了摯愛的綠化事業,12年間累計植樹造林達4000余畝,培育各種樹苗百萬株以上,為莽莽山巒披上綠裝,而這正是平武縣堅持生態優先、綠色發展的生動詮釋。

平武特殊的地理位置孕育出宜人的氣候、獨特的人文資源和奇特的地形地貌。一組數據,足以看出平武自然資源的富集:森林覆蓋率達78%以上,常見優勢樹種23科、37屬、78種,優勢建群樹種32種……

與得天獨厚資源相對應的是,近年來,平武積極推行保護發展生態資源相關舉措,加強生態防火和林業有害生物防控,保護林地資源和古樹名木,打擊一切破壞生態的違法犯罪行為,從各個環節確保生態資源安全。同時弘揚綠色文化,廣泛開展“愛綠護綠”公益性活動,將生態“植入”人心,讓建綠、愛綠、護綠成為全縣人民的自覺行動,為寫好生態屏障保護文章加上一把“安全鎖”。

產業帶動 夯實發展基礎

初秋時節,瓜果飄香,平武縣的黃桃、獼猴桃、高山蘋果等迎來成熟上市期,采摘、搬運、包裝……田間地頭到處一片忙碌的景象。這些生態水果不僅味美鮮香,更讓村民鼓起“錢袋子”,過上了好日子。

在平武縣古城鎮青羊村獼猴桃種植基地,成片的獼猴桃長勢喜人,一顆顆套好袋的果子掛滿枝頭,空氣中彌漫著誘人的果香。工人們穿梭在果園中,嫻熟地從枝頭摘下成熟的獼猴桃,不一會兒,籃筐里就裝滿了沉甸甸的獼猴桃。“我們的獼猴桃采用的是全生態種植,品質都很高,而且我們的銷售都是訂單式銷售,今年接到了很多大單。”平武縣清洋農業科技開發有限公司負責人陳浩說。

平武各類農業資源富集,如何更好地打響平武農業優勢品牌,關鍵在聚焦特色。平武以現代農業園區建設為抓手,培基地,促加工,創品牌,拓市場,突出生產、生態、文化、養生特色,有效整合山、水、林、田、文化五大資源,鼓勵建設具有科普、教育、示范以及傳統農耕文化展示功能的休閑農園,支持社會資本積極參與休閑農業發展。

“近年來,我們通過擴大對民宿產業的招商引資規模,改善鄉村面貌、實施道路硬化工程等一批基礎設施建設項目,大力推動農村各項事業全面發展。游客來了既可以游覽沿線山林風光、感受鄉土文化,也可以品嘗農家美食、購買生態農產品。”平武縣高村鄉相關負責人坦言,如今的高村鄉名氣越來越大,被森林掩映的山村小道上,驅車而來的游人絡繹不絕。

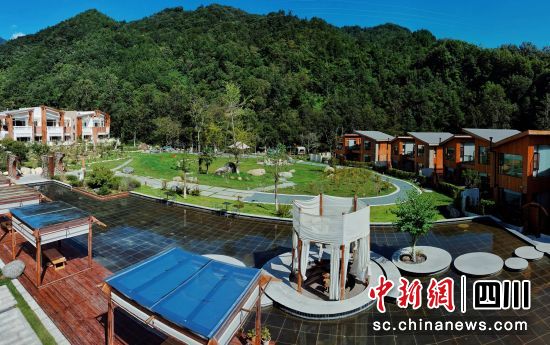

依托獨特的自然、人文景觀條件、地理交通優勢,平武著力打造集旅游、自然教育、農耕體驗、高端民宿群于一體的生態旅游觀光型鄉村,以鄉村田園元素為主,做足鄉村旅游品位,讓游客既能看見山望見水,還找到鄉愁。

文化為魂 豐富精神家園

近年來,平武著力構建“村規民約、道德評價、鄉風監督”三大體系,以健全自治、法治、德治“三治合一”鄉村治理體系,不斷豐富群眾精神家園,提升群眾精神風貌,筑牢群眾精神文化“內核”。

從綿陽出發進入平武,沿著清漪江流淌的方向行進,很快就來到鎖江羌族鄉黃坪村。走進村中,青山綠水,鳥語花香,極具羌風韻味的民居立馬映入眼簾,潔凈的水泥路蜿蜒連通家家戶戶,盞盞路燈整齊劃一,農村生活污水處理設施有序運轉,公共停車場平整寬敞……整個村子處處跳動著發展的活力因子。

據了解,在兩項改革“后半篇”文章中,黃坪村堅持以黨建引領鄉村治理,積極探索“四化四提升”融合善治新模式,不斷健全自治、德治體系,推動基層組織不斷夯實、改革紅利不斷釋放、黨群關系不斷改善,為加快實施鄉村振興戰略打下堅實基礎。

不僅如此,在平武涪江流域的民族鄉鎮中,平通羌族鄉梅花節、響巖鎮桃花節、豆叩羌族鄉“瓦爾俄足”節、白馬木座清明歌會等白馬人特殊民俗節日活動依次展開,繪出一幅幅獨具特色的民族文化畫卷。(完)