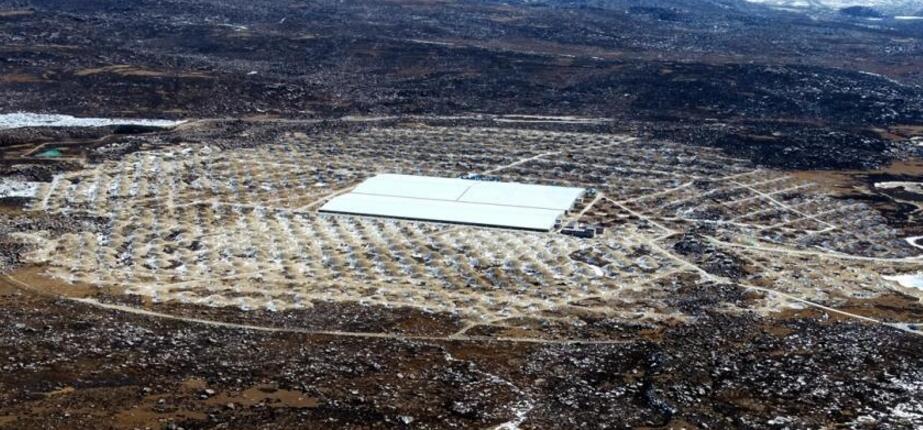

中新社成都5月18日電 (記者 岳依桐)沿著盤山公路蜿蜒而上,造型別致的玻璃建筑群掩映在山林中,在陽光下折射出點點光芒。18日是國際博物館日,位于四川什邡湔氐鎮雙流村的半山博物館聚落迎來四方游客。如此熱鬧景象,讓人很難想象這里曾是一座廢棄的村莊。

雙流村曾在“5·12”汶川特大地震中嚴重損毀,村民易地搬遷后,僅剩一片廢墟。而如今,總投資超7億元人民幣的半山博物館聚落落地于此,廢村煥發新生。

半山博物館聚落項目負責人曾麗介紹,該博物館聚落計劃建設電影機、打字機等24座主題博物館,自2015年部分開放至今,已接待游客數量超50萬人次,擬于2026年全部面向公眾開放。

半山博物館聚落為雙流村帶來的變化只是博物館聚落助力文博“春風”吹入中國鄉鎮的一個縮影。近年來,隨著“文博游”在中國持續走熱,各類博物館“百花齊放”,博物館聚落逐漸在多地興起。

由于占地面積較大等原因,博物館聚落多建設在鄉鎮,成為助力鄉村振興的特色“法寶”。例如四川、重慶兩地的建川博物館聚落、包括20座博物館的江蘇南京“鐘山博物館聚落”、由11座微博物館組成的四川理塘微博物館群以及包含10家專題類博物館的河南鄭州“高新·雙湖”博物館聚落等。

西南財經大學中國西部經濟研究中心農村改革與發展研究所所長伍駿騫表示,相比單個博物館,博物館聚落具有展品品類多元化、接待體量大、公共設施配套齊全等優勢,對游客更具吸引力。同時,還能輻射周邊,帶動鄉村產業轉型發展,打造專屬文旅IP。

以中國博物館聚落中的佼佼者——四川建川博物館聚落為例,自2003年“大館奴”樊建川“散盡千金”在安仁鎮修建起目前中國規模最大的民辦博物館——建川博物館聚落后,安仁這個位于四川大邑、曾名不見經傳的古鎮成長為中國博物館小鎮、中國“文博游”的熱門打卡地。

據了解,僅2019年就有200多萬人次游客為參觀建川博物館聚落到訪安仁鎮,2021年前4個月,建川博物館游客量較2019年增長15%。在龐大的游客基數上,安仁鎮內的餐飲、住宿、特產等商家也得以共享“紅利”。

安仁鎮的變化讓不少地區看到了博物館聚落的發展潛力,并更加看重這一文博產業形態。以什邡市為例,當地政府十分重視半山博物館聚落的建設發展,不僅釋放了相應的政策“紅利”,更在周邊建設了配套的公路、公共服務設施等。

什邡市文化體育和旅游產業發展服務中心主任鐘麗婷告訴記者,除了挖掘鄉村本底文化資源外,外來資源的集聚和利用,對于鄉村振興而言同樣意義重大。“希望依托半山博物館聚落形成產業集聚,帶動什邡文旅產業整體發展。”

在伍駿騫看來,博物館聚落興起的背后,是中國民眾對文化“精神食糧”日益增長的需求,未來這一博物館形態或會持續走熱。他建議,鄉鎮在接納或打造博物館聚落的同時,要找準特色定位,并提前規劃產業聯動,從而打好這張鄉村振興的“特色牌”。(完)