四川天府高新技術產業園區(籌)首次對外亮相、“成都造”首臺商業化人形機器人原型機——天行者1號(SKYWALKER I)正式發布、沃飛長空全球總部基地在成都高新區未來科技城低空經濟(飛行器制造)產業園開建……近期,成都產業園區方面捷報頻傳,產業規模和競爭力加速提升。

此前,成都在全市產業園區高質量發展大會上明確,開展“優化提質、特色立園、賦能增效、企業滿園”行動,實施產業集群提能級攻堅、科技創新促轉化攻堅、擴權賦能增活力攻堅等重點攻堅任務。

圍繞“立園滿園”,近日,成都相繼印發制造業園區、商務商貿園區、文化旅游園區“產業集群提能級攻堅”行動方案及產業園區“科技創新促轉化攻堅”“擴權賦能增活力攻堅”行動方案,制定重點目標和主要任務,明確產業園區高質量發展“路線圖”“施工圖”。

明晰發展目標 促進產業園區高質量發展

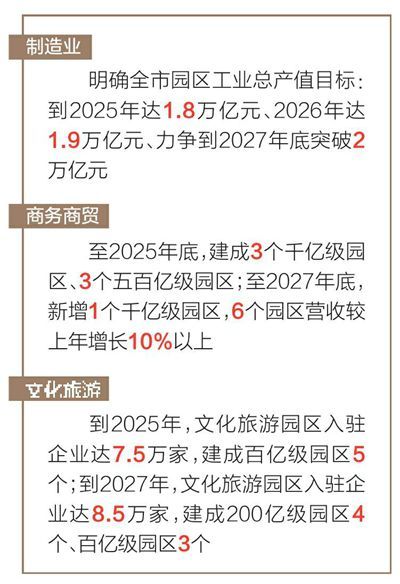

在產業集群提能級攻堅方面,成都將實施制造業產業集群提能級攻堅三年行動,按照扭住大企業、盯住大行業、做實大產業的推進目標,加快建設世界級先進制造業產業集群,明確全市園區工業總產值目標:到2025年達1.8萬億元、2026年達1.9萬億元、力爭到2027年底突破2萬億元。

建設一流商務商貿園區,成都將持續激發園區創新活力和內生動力,至2025年底,產業規模持續擴大、經濟總量顯著提升,建成3個千億級園區、3個五百億級園區;全面推動文化旅游園區高質量發展,到2025年,文化旅游園區入駐企業達7.5萬家,建成百億級園區5個。

聚焦科技創新促轉化攻堅,力爭到2029年,成都市產業園區規上企業研發經費投入年均增長10%以上,高新技術企業突破1.2萬家、專精特新“小巨人”企業超過600家,市級及以上研發機構和創新服務機構超過1000家,持證技術經理人數量超過6000人。

聚焦擴權賦能增活力攻堅,成都將推動構建集中精簡、靈活高效的園區管理運營體制機制,完善“園區事園區辦、企業辦事不出園”政務服務體系,選配“懂經濟、敢擔當、抓產業”的干部隊伍,釋放綜合保稅區和國別合作園區功能優勢,實現行政效能和市場效率有機融合、功能發揮和激勵效應疊加放大,以改革賦能助推園區高效發展。

明確重點任務 推動攻堅落到實處

有了“路線圖”,具體怎么干?圍繞制造業園區產業集群提能級攻堅,成都提出構建現代化產業體系、支持產業集群化發展、實施企業梯度化培育、支持企業高質量發展、支持園區專業化招商、支持園區特色化發展6個部分共19條舉措。

構建現代化產業體系方面,將突出發展先進制造業,著力構建以特色優勢產業、戰略性新興產業和未來產業為架構的現代化產業體系,推動電子信息、裝備制造、醫藥健康、新型材料、綠色食品、先進能源6大特色優勢產業擴量提質。

成都市文化旅游園區也繪出今后5年的“施工圖”,從重塑文旅經濟地理、梯次培優經營主體、招大做強主導產業、提速建設重大項目等8個方面部署重點任務,加快文化旅游園區提能升級。

成都市商務局則梳理列出錦江區“春熙路時尚活力區”、武侯區“華西轉化醫學產業園”等首批6個重點攻堅園區,提出培育主導產業、育強鎮園之寶、擦亮優勢品牌、提質升級場景、打造產業載體、舉辦高能級活動6項重點工作。

促進科技創新轉化,成都圍繞提升產業園區創新策源力、成果轉化承接力和創新要素運籌力,提出實施15項重點任務,包括聚集建設產業技術創新平臺、強化企業科技創新主體地位、組織原創性引領性科研攻關等重要內容。

推動園區擴權賦能,行動方案明確創新園區管理運營體制機制、推進園區運營主體市場化轉型、推動市級管理權限依法有序下放等8個方面主要任務。

堅持問題導向 找準重點突出亮點

聚焦推動產業園區現代化專業化特色化發展,此次印發的各行動方案堅持問題導向,找準著力重點,突出特色亮點。

當前,成都現代化產業體系存在支柱產業結構不優、新興產業優勢不足、未來產業特色不顯等問題。成都將“構建現代化產業體系”放在制造業園區“產業集群提能級攻堅”重點任務之首,堅持市場導向、問題導向,加大力度推動支柱產業提能升級,推動新興產業規模壯大,推動未來產業前瞻布局。

產業園區面臨同質化競爭、標識度不明顯等問題,“特色立園”是破題關鍵。對此,成都將“園區特色化發展”作為重點方向,鼓勵多元社會主體以“園中園”形式建設運營特色產業園,利用三年時間在全市打造不超過30個特色產業園。

在科技創新方面,目前成都企業研發投入不高,與發達地區還有一定差距。對此,成都強化企業科技創新主體地位,提出“支持企業建立健全研發準備金制度”“支持鏈主企業、科研機構采取遠期約定采購方式開展‘訂單式’研發”等重點任務。

破解科技成果轉化堵點,“深化科技成果轉化機制改革”是此次行動方案的重點任務之一。其中,提出在園區先行先試科技成果“先使用后付費”改革,支持高校院所將科技成果許可給中小微企業使用,選擇部分有條件的區(市、縣)開展財政科技資金“先投后股”試點。

推動市場化運作是園區實現可持續發展的關鍵因素。成都提出,將大力推進園區運營主體市場化轉型,引育“蓉字號”專業團隊,積極引導各類資本參與園區基礎設施和產業配套建設。(四川日報全媒體記者 薛維睿 段玉清)