中新網四川新聞1月10日電 (記者 岳依桐)當數字化、網絡化、智能化成為新一輪工業革命的核心特征,作為信息技術與制造業深度融合的產物,工業互聯網發展勢頭迅猛,成為推動制造業高質量發展的重要手段之一。

跨行業跨領域工業互聯網平臺(即“雙跨”平臺)應運而生。此類平臺不僅能夠連接不同行業的設備和系統,還能提供豐富的應用和服務,仿若一個智慧“大腦”,幫助企業實現數字化轉型和智能化升級。

近年來,《國務院關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》《工業和信息化部辦公廳關于推動工業互聯網加快發展的通知》等政策文件相繼出臺,充分凸顯了對工業互聯網的重視。2019年起,國家工業和信息化部開始評選并公示“雙跨”平臺。公開數據顯示,目前中國共有49個“雙跨”平臺。

四川首個“雙跨”平臺“誕生”

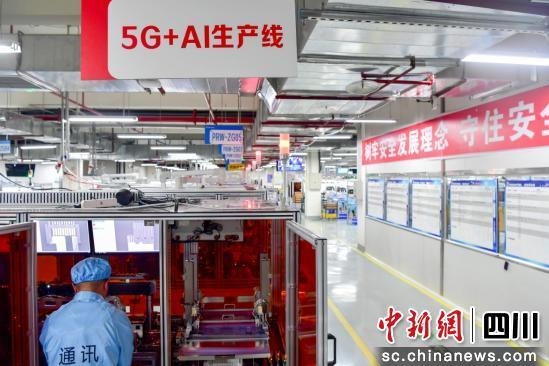

西部經濟大省四川的首個“雙跨”平臺——長虹工業互聯網“雙跨”平臺(下稱長虹“雙跨”平臺)由已有60多年歷史的“老字號”國企長虹控股集團傾力打造。

據介紹,早在2017年,長虹就啟動了基于全流程數字化貫通的、數據驅動并行決策的工業互聯網平臺規劃,并于2018年聯合多所知名高校和企業推進平臺建設,2023年成為四川首個國家級“雙跨”平臺。目前,該平臺已經賦能50000多家供應商以及3000余家企業。

工信部此前公布的“2024年跨行業跨領域工業互聯網平臺動態評價結果”顯示,長虹“雙跨”平臺排名上升11位。這一位次的大幅度上升再次引起社會各界對該平臺的廣泛關注。

“生態資源池”賦能千行百業

近日,長虹控股集團云計算與大數據研究中心總經理畢可駿接受中新網記者采訪,深度解碼了長虹“雙跨”平臺。據他介紹,平臺的核心概念就是打造互聯互通的技術底座,實現各行業企業數據、業務的暢通和流轉,從而促進高質量發展。

“從業務角度出發,平臺的建設、運行同我國產業發展趨勢是匹配的。”畢可駿解讀道,在工業生產日益精細化的當下,高質量發展的基礎是產銷質效的提升。通過長虹“雙跨”平臺推進銷研產供服數據貫通,有助于企業避免“預估性”生產模式,而是推行基于數據的計劃協同和并行決策,實現資源最優配置和效率效益提升。

據了解,長虹“雙跨”平臺承載長虹的產業實踐知識和技術服務能力,橫向跨越家電、電子、機械、輕工等8大行業,縱向貫通研發、生產、銷售等9大領域。“就像一個內容豐富的‘生態資源池’,使用平臺的企業可以根據自身需求尋找‘干貨’。”畢可駿如是類比。

在他看來,知識服務是長虹“雙跨”平臺提供的主要服務。這種知識是“數據+經驗”的結合,是以成熟的數據采集、存儲、管理技術為基礎,再通過數據治理、建模,將數據整合成高質量的數據集,從而“變身”為直接可以應用到企業經營發展過程中的知識。

“智改數轉”的雙向奔赴

實際上,長虹“雙跨”平臺也是長虹充分發揮龍頭企業“頭雁效應”,帶動產業上下游高質量發展的重要載體。舉例而言,長虹通過平臺共享了大量發展中積累的經驗和資源,比如可靠的供應商等。對企業而言,獲取此類經驗能夠降低采購、生產等各環節風險,同時,通過平臺“透明化”的數據共享,還可實時跟進產品在制、在途情況。

從消費者的角度出發,過去訂購一臺電視,從下單到收貨的生產全流程約42天,現在這一時間已縮短至9天。畢可駿告訴記者,該現象背后的關鍵即為數據的互聯互通。在此基礎上,銷研產供服各環節之間愈發緊緊相扣,產銷質效提升明顯。

而在“智改數轉”重要意義日益凸顯的當下,長虹“雙跨”平臺能夠針對產業鏈供應鏈、大型集團企業、中小企業三類主體,打造全方位、多層次的“智改數轉”解決方案,實現了工業知識的沉淀、復用與重構;平臺還持續匯聚生產伙伴的應用和解決方案,賦能了多個行業領域,創新探索“應收賬款融資長虹模式”,為近3000家企業客戶累計提供的融資額度超50億元。

同時,共享平臺資源的最低門檻就是實現數據互通,這要求企業配備制造、倉儲、物流等智能系統,從而在一定程度上推動更多企業進行數字化轉型。“當然,隨著越來越多企業加入平臺,也助力了平臺發展,實際上是一種‘雙向奔赴’。”畢可駿說。

“數字化轉型的效應是逐步釋放的。”談及長虹“雙跨”平臺未來的發展和升級,畢可駿透露,將在數據要素、工業軟件與人工智能、信息安全等三個方面持續深耕,為加快推進新型工業化更好貢獻“長虹力量”。(完)