中新網四川新聞12月29日電(蔣升濤)

一年接待55萬人次,成為全民“網紅打卡書店”。

這是位于成都天府新區興隆湖,被稱為最美水下書店的“湖畔書店”。

由于接待人數有限,不少預約不上的市民,只能在“湖畔書店”周邊一睹其芳容。成都人喜歡把“水”融入自己的生活。

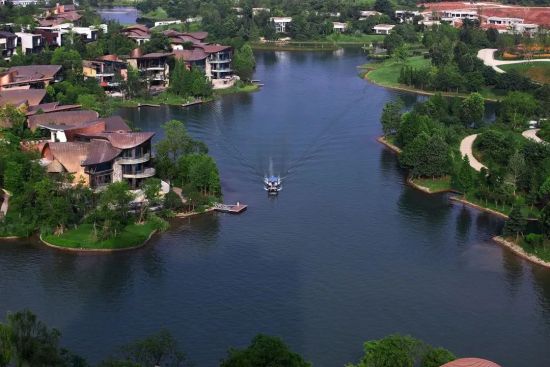

每一個陽光明媚的周末,錦城湖邊騎行、江家藝苑泛舟、東安湖畔遛娃、麓湖水上樂園嬉戲……都是成都人熱衷的打卡項目。

成都與水的淵源可以追溯到2200多年前,著名的李冰父子修建“都江堰水利工程”。

在此之后,天府之國沃野千里,成都成為歷朝歷代物產富饒的大后方。

然而,隨著城市化的發展,水卻一度遭到“嚴重污染、破壞,甚至消亡”。

城市侵占、水土流失、生活污染、外來物種……水生態專家感嘆,城市水失衡的可能有99種,而平衡的方式或許只有1種。如何在日益擴張的城市中找到這1種平衡,讓人們回歸“與水共生的生活”,至今仍是每個城市都在攻克的難題。

01失衡:城市進擊,“水城”消亡

誰能想到,并未“通江達海”的成都,曾經卻是一座與“江南水鄉”齊名的“水城”。

據記載,700多年前意大利著名旅行家馬可波羅來到成都,曾感嘆到:“成都是一座美麗的大城,坐落在一片平川上,方圓32公里。有很多河流,有的環繞城市,有的穿城而過……”。馬可波羅把成都與他的家鄉——著名水城“威尼斯”相提并論,可見當時成都水系的壯闊與繁華。

歷史上,成都水系的發達與興旺,是現代人難以想象的。

據《成都通覽》記載,清末僅成都城區,有名可考的橋梁就多達192座。

彼時,黃龍溪碼頭泊船密密麻麻,可達240余艘,每天船工就將近3000人。成都人更熟悉的“九眼橋”,至到上世紀50年代前,仍是水路“下重慶,上樂山”的重要碼頭。

老百姓生火的木柴,從樂山、峨邊、洪雅源源不斷運送至“九眼橋”,那時“九眼橋碼頭”的繁忙堪比如今的車站。時間來到上世紀60年代末,隨著成都城市建設提速,那些貫穿城市的水網被填埋、改造,用于不斷增加的建筑和道路。幾十年間,成都近300處河道被填塞或覆蓋。

由于城市規劃缺陷和環保意識薄弱,城市生活對河流的破壞日益凸顯。

資料記載,上世紀60年代,僅成都府南河就有650多個排污口,每天向河中傾瀉60多萬噸污水,曾一度被人們稱為“腐爛河”。

進入21世紀,隨著環保意識提升,對水的認知逐漸從使用轉向保護與共生。2013年成都規劃沿繞城形成“六庫八區”環狀生態帶,標志著“成都水環境保護”迎來重大升級。

據統計,如今成都擁有較大規模湖泊、濕地等上百個,成為市民休閑娛樂的好去處,成都也終于再現“水城”的美好畫面。

02拯救:重建水平衡,探索“已知解”

在興隆湖“最美湖畔書店”臨水閱讀區,人們的視線與水平面平行,水下水草與魚蝦盡收眼底,仿佛一座“水下書店”。

實現這一震撼美景的關鍵在于:一年四季清澈如一的“水”。

這支神秘的水治理團隊,10年前從麓湖出發,一路走來研發出一套完整的“水環境治理”方法,被人們稱為“環境醫生”。

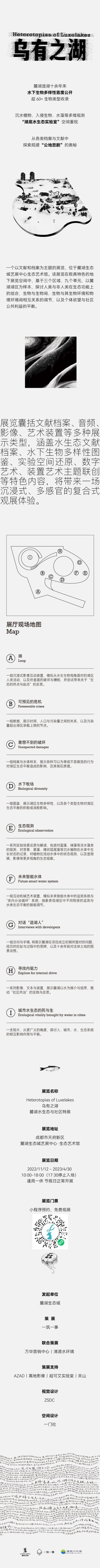

探究他們如何“還水以清白”,正在麓湖生態城舉辦的《烏有之湖》展覽上,大眾有幸“窺見其奧秘”。

展覽中一座“水下牧場”的出現,揭開了麓湖藏在湖底的秘密:這是一份來自麓湖湖區的生物多樣性圖鑒。

截至目前,除微生物及特殊入侵物種外,麓湖湖區記錄的物種數量達160余種。“水下牧場”展示了其中的60多種,這是麓湖造湖10余年來首度對外公開“水底秘密”。

這意味著,經過10余年的培養與維護,麓湖生物多樣性與動態平衡生態系統已十分成熟。

麓湖水生態系統成功的價值在于,它極有可能不僅適用于麓湖,更能惠及整個城市。

這就使得麓湖“水環境治理”更具樣本意義。

從《烏有之湖》我們看到,麓湖的這套水治理方法,需要從10年前麓湖初建時,打造的“基底”說起。

湖區初建時第一個階段,被稱為“構筑基底”。之所以叫“構筑基地”,就好比修房子打地基,地基不牢房子不會穩。

最初,團隊要對湖底土壤、周邊水源進行充分考察和了解,制定針對性的“底部保水性能研究、基底土壤改良優化”等工作。比如,什么魚類、植物更適合麓湖這片水域。在第一個階段,就明確了這片水域的動植物種類方向。

第二個階段則是“加固維護期”。由于自然環境是一個“動態平衡過程”,因此這個階段的核心工作是通過人工干預調整生態系統的各組分比例結構,去適應麓湖的整體環境。在不斷調試和監控水質過程中,豐富生物多樣性,加強生態系統穩定性。控制野雜魚數量,減少草食性魚類物種比例,控制入侵物種數量等,以達到水生態平衡。

第三個階段則是“穩定持續期”。為了追求水質“長久可持續”,水下生態系統需要進行合理調配。比如調整魚、蝦、蟹的比例,補充螺蚌和投放魚苗、蟹苗,從而保證生物鏈穩定平衡,麓湖大閘蟹便在這個絕佳環境中誕生。這種微弱的平衡看似簡單,實則脆弱、復雜且不易。

在麓湖看來,湖水有一套微妙的生長邏輯,就像“有機生命體”,有各種功能器官。魚蝦蟹、水草、浮游生物、水,都是湖的“細胞”,它們互為關聯,精妙運轉,形成一套自然水生態系統。但是它的脆弱性就在于——某個因素比例失衡,湖就會“生病”。而麓湖“環境醫生”10余年來,堅持做的一件事就是維持湖的“健康和平衡”。

03共治:水里的答案,也在陸上

城市水治理的難點,或許還不在“技術層面”,水岸之上的人帶來的負荷與破壞,可能是更難以控制的因素。

城市湖泊,追求的是“人和湖親密無間”的生活圖景。麓湖則更為極致——沒有圍欄的湖就在家門口、在通勤的路上、在餐廳的窗邊,在陽臺和道路上產生的每一滴水都會直接進入湖區。更棘手的是,“城市湖泊”作為“公地”,難免陷入“公地悲劇”。

因此,如何喚起市民“水環境意識”是首要思考的問題。

在此次《烏有之湖》展覽上,有一個“意想不到的破壞”專區,讓人突然意識到平常一個不經意的動作,竟然就會對湖水造城破壞。

比如“丟一只狗到水里會怎樣?”“露營留5袋垃圾,打50根地釘會怎樣?”

這些平常從未思考過的問題,在這里突然被“喚醒”。

在問題一旁的“標本”里,便能找到答案,并且還有對其原理的分析。通過這些活動,人們突然意識到,原來自己的一舉一動都和這片湖水“息息相關”。

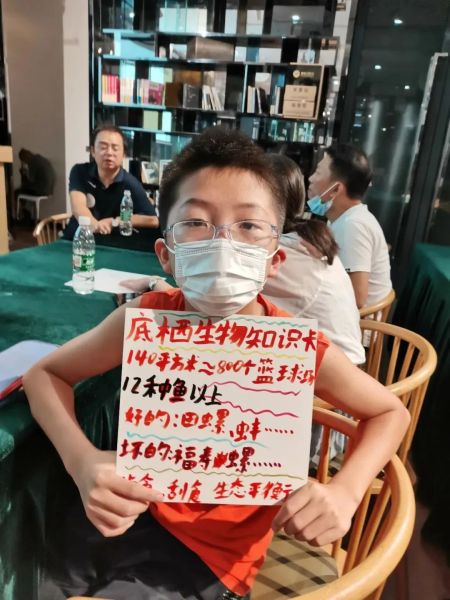

另一個問題則是:作為非專業人士,市民如何獲得保護水環境的正確方法?

針對這個問題,麓湖組織了包括“綠動計劃”等系列活動,組織社區居民、志愿者參與“我為麓湖種水草”、“去除福壽螺”、“社區居民水質監測”、“口袋濕地”等。

通過活動實踐,再結合講座、課堂來普及水生態知識。

此外,通過聯合周邊學校組織青少年參與“蟹蟹自然生活觀察”、“底棲生物自然觀察”等環保活動,讓青少年學會保護水環境的方法也增加科普知識。

在制度層面,麓湖建立了“麓湖社區基金+共益會”,傳播“永續社區美好⽣活”愿景,喚起人們“水生態保護意識”。

同時,基金會還著眼長遠,籌集資金為水環境的可持續發展提供支持。

麓湖每年舉辦的漁獲節、龍舟節則進一步拉近了“全民與湖”的親近關系,喚起大眾保護水環境的意識。

經過10余年的“造湖”之路,麓湖探索出一條從水生態平衡“技術”到市民參與“共治”的方法。

這一套方法的“科學和有效”,在“湖畔書店”等場景得到進一步驗證。

這次,通過《烏有之湖》展覽,大眾更加了解到“城市水治理”的意義和方法。

麓湖作為其中的典型樣本,帶來重要的借鑒價值,沿著這條“治水之路”讓城市未來出現更多“麓湖”,讓城市“回歸湖居生活”成為一種可能。