張慶成在家中閱讀《團結報》。 張浪 攝

(四川統戰人說統戰事)民革四川省委會原駐會副主委張慶成:為社會進步“大膽”提出好建議

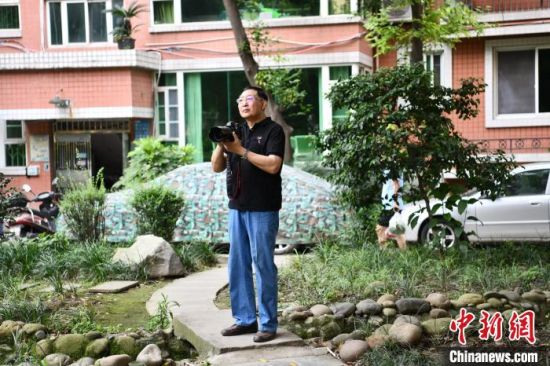

中新網成都11月18日電(單鵬)年過七十的張慶成退休后,與老伴生活在四川省成都市一個普通住宅小區里。多數鄰居并不知曉,這位平時常在小區遛彎、喜歡背著相機隨手拍照的老人,是民革四川省委會原駐會副主委、抗日名將張自忠將軍的嫡孫。

“身為張自忠將軍的后人,要奉行做好人、做好事,便是對祖父的告慰。”近日,張慶成接受采訪時表示。

據了解,張慶成1993年加入民革,此前一直在位于四川德陽綿竹縣漢旺鎮的東方汽輪機廠從事技術工作,從助理工程師一直做到高級工程師。1994年至2003年,張慶成任德陽市科協副主席、主席;1998年至2013年,張慶成任全國政協委員、四川省政協常務委員會委員;2002年,調民革四川省委會任駐會副主委直至退休。

民革四川省委會原駐會副主委張慶成。 張浪 攝

作為民革的一名老黨員,張慶成認為,民主黨派成員在參政議政中,首先要擁護中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。“我們看問題的角度可能會有所不同。但只要是為了國家發展、社會進步,就要大膽提出好建議。”

在德陽市科協任職期間,張慶成十分關注當地農業、農村和農民的現代化,“我們提出了一些加快農業發展的建議,包括逐步走規模化農業發展、提高農業發展效率等內容。”張慶成認為,農業、農村、農民的現代化最關鍵的是“人的現代化”。“因此我們提出了加強職業培訓,尤其是農民的職業培訓,從而幫助他們在城市更好地站住腳。”張慶成說。

張慶成在擔任全國政協委員期間,十分關心農村、農業科技發展,多次走訪農村,考察當地農業發展狀況,并把一路上的所見所聞以及自己的思考形成書面提案交相關部門,“當時四川農業還是分散化生產,效率低下。在(上世紀)90年代末,遙測遙感技術有了長足的進步,可以用于農作物生產情況遙測,但在小規模的農田里很難實施,只有上了規模后,才能利用這個技術,比如確定農藥使用的藥量等,以確保土地收成。”張慶成表示。

張慶成(右)在湖北宜城張自忠將軍紀念館介紹家庭成員。 受訪者 供圖

在民革四川省委會任職期間,張慶成多次接待赴大陸的臺灣同胞,這些臺胞中,有的是前來四川考察投資的,有的則是單純回家走一走、看一看。“在接待臺灣杰出青年代表團時,我們把他們帶到快速發展的成都高新區,他們感到非常驚喜,看到了真實的大陸,這是大陸與臺灣交流中很重要的部分。”張慶成說。

“你們在臺灣,我們在大陸,但我們是一個老祖宗、一個國家的人。”在與從臺灣過來的部隊軍官交流時,張慶成總會說上這樣一句話。據張慶成回憶,自己還接待過曾任蔣介石侍衛長的張岳軒。張岳軒來到大陸時已90多歲,他十分敬佩大陸的快速發展。“他當時講了一句話:‘這是世界上少有的發展速度,給中國人長臉了。’”張慶成說,作為中華民族的后人,大家的民族情感是共通的。

退休后,這位抗日名將的后代經常參加有關張自忠將軍的紀念活動,尋訪當年的抗戰足跡。在張慶成家中,客廳里鋼琴頂蓋的正中央擺放著張自忠將軍的黑白肖像照,照片里的張自忠將軍眼神堅定。張自忠將軍1940年殉國,而張慶成1946年出生,雖未曾謀面,但張慶成對祖父張自忠將軍的事跡十分熟悉。在他眼里,祖父是一個堅毅、忠義的魯西北漢子。

“懷念先烈,講好抗戰故事,弘揚偉大的抗戰精神,是要感召現在的年輕人在國家有難時,敢于為了國家和民族挺身而出。抗戰精神、民族精神會讓屹立于世界民族之林的中華民族延續下去。”張慶成說。(完)