中新網瀘州10月30日電 (單鵬 韓金雨)連日來,“行走中國·2023海外華文媒體美麗四川行”活動走進四川省瀘州市。來自美國、比利時、澳大利亞等國家和地區的海外華文媒體前往瀘州董允壩國家現代農業示范園、堯壩古鎮、張壩桂圓林等地,探訪瀘州旅游業發展。

此次參訪活動是第十一屆世界華文傳媒論壇的配套活動,由四川省人民政府僑務辦公室和中國新聞社四川分社共同組織。

在董允壩國家現代農業示范園,海外華文媒體代表考察了瀘州農旅融合發展。精致農業不僅要培育出可口的蔬菜瓜果,建立起成熟的加工體系,還要發展休閑農業、觀光農業等業態。據董允壩蔬果專業合作社理事長宋小蘭介紹,自2017年開園以來,園區每年接待各地游客約20萬人次。

“我們這里培育了很多新奇的品種,每年吸引了大批中小學生過來參觀,通過這類研學活動,他們能夠區分益蟲與害蟲,了解植物的育苗和培育,掌握基本的農業常識。”宋小蘭說。

在董允壩國家現代農業示范園的蔬菜大棚內,各種顏值與趣味并存的蔬菜隨處可見,比如無土栽培的水果黃瓜、香爐形狀的南瓜。一路上,《中美郵報》發行人馮咪咪拿出手機不停拍攝。“站在充滿綠意的蔬菜大棚內,看到這么多好看、好吃的蔬菜水果,真讓人感覺到生活的美好。”她表示。

“臺灣的精致農業十分發達,我覺得瀘州精致農業發展水平很接近臺灣。我每年來大陸兩三次,對大陸的進步速度感到震驚。”《南華報》董事長兼社長賴連金考察董允壩國家現代農業示范園區時,稱贊了瀘州精致農業的發展水平,同時他建議,發展觀光農業要注意動線設計,還要提高智能化管理水平。

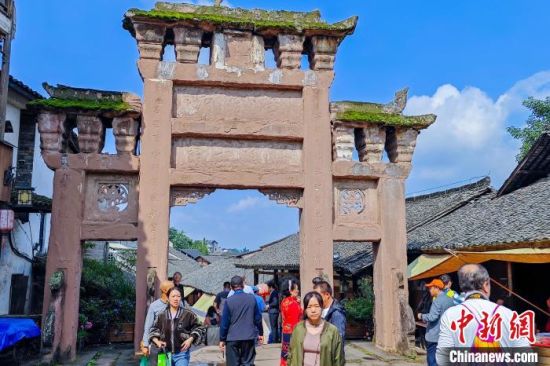

如果說董允壩國家現代農業示范園是蔬菜的“童話世界”,那么瀘州的堯壩古鎮則是另一種風景。當海外華文媒體來到這座始于北宋、興于明清的古鎮時,立刻被這里古色古香的建筑以及濃厚的生活氣息所感染。老街路面凹凸不平,街邊商店還是幾十年前的陳設,特色美食和手工藝品讓人腳步放緩。印度尼西亞《坤甸日報》社長陳得時順手買了一雙手工草鞋,隨即換上,直呼“輕便舒適”。

堯壩古鎮是瀘州文化的縮影。清代,堯壩是川南地區的商貿中心,曾經繁華一時。堯壩古鎮擁有一條全長1000多米的主干道,道路兩旁分散著錯落有致的小青瓦房。難得的是,堯壩古鎮建筑保存完整,絕大多數為清代、民國時期建筑,是典型的川南民居四合院風格。古鎮內有王朝聞故居、凌子風影視陳列館、東岳廟、油紙傘鋪、大鴻米店等歷史文化遺跡,讓旅行者追憶堯壩古鎮昔日的風采。

“古鎮充滿了生活氣,我印象最深的是街上和店鋪里的老太太和老爺爺,他們過著平靜的日子,臉上掛著與世無爭和自得其樂。”參觀完堯壩古鎮后,《西非華聲報》首席記者何建國感慨道,相比商業化嚴重的古鎮,這里“原始”且自然,希望堯壩古鎮一直保留這種原汁原味的古韻。

生態環境是瀘州旅游業另一張名片。作為四川省永久性綠色保護區之一,位于長江之畔的張壩桂圓林生長著5.3萬余株林木,其中有一萬余株樹齡超百年的桂圓樹,以及兩千余株荔枝樹和一千余株楨楠樹。桂圓樹四季常青,10月29日海外華文媒體代表來到這里時,盡是郁郁蔥蔥的景象。

據史料記載,張壩桂圓林大規模種植始于明末清初“湖廣填四川”時期。因張壩緊鄰長江,氣候宜人,養分充足,張氏兄弟大規模引種培育新品種桂圓,該桂圓林得名張壩桂圓林。早些年,張壩桂圓林一帶曾興起不少農家樂,出于保護長江和張壩桂圓林生態環境的考慮,當地政府將農家樂逐一遷走。自此,張壩桂圓林成為名副其實的“城市之肺”。

走出張壩桂圓林,海外華文媒體來到沿江大道。這條寬闊平整的大道將桂圓林和長江隔開,供人們沿江漫步或騎行。也有人在路邊的草坪上搭起天幕,享受慢時光。《世界藝術家》雜志社社長屠新時駐足江邊遠眺,心生感慨:“瀘州遠超我的想象。”他說,瀘州是一座兼具文化底蘊和優良生態的城市,在這里走一走,有種“天人合一”的感覺。(完)