在中國古代,登高抒懷吟詩作賦是文人騷客常見的表達方式。千百年來,他們在古代名樓留下了許多千古名句。

王勃在滕王閣寫下:“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。”

范仲淹在岳陽樓寫下:“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂。”

在黃鶴樓,崔顥寫下:“昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。”據說讓詩仙李白也為之擱筆。

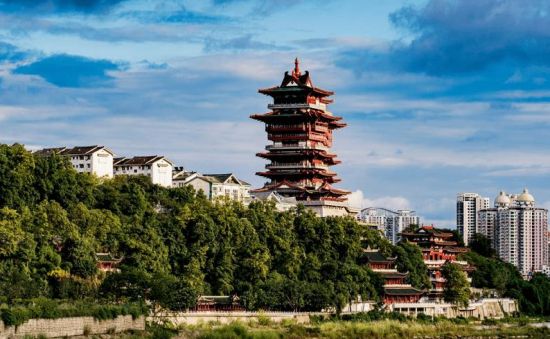

不過許多人并不知道,如果評選“古人題詠詩歌最多”的古代名樓,卻并非黃鶴樓、岳陽樓、滕王閣……而是位于四川綿陽的越王樓。

“天下詩文第一樓”

越王樓,位于四川省綿陽市龜山之巔,始建于唐高宗顯慶年間(公元656-661年),距今已1350余年,是唐太宗李世民第八子李貞任綿州刺史時所建,高29.4米,是當時與黃鶴樓、滕王閣、岳陽樓齊名的唐代文化名樓之一。

在唐代時,越王樓規模宏大、富麗堂皇,堪稱唐代四大名樓之首。

數據顯示,一千多年來,越王樓共收錄包括李白、杜甫、王勃、陸游等歷代大詩人題詠詩篇達150余篇。與此同時,宋元明清歷代畫家也多有描繪越王樓的精美畫卷。因此,越王樓也被譽為“天下詩文第一樓”。

越王樓最初用于加強防御 廣招天下人才

唐史稱,在皇族諸王中,李貞“文武兼備”“富有吏干”。公元656年,“三王”(漢王、原王、越王)加冠的李貞以執政皇帝唐高宗的兄長身份任綿州刺史,擔負重任,坐鎮大西南,防御吐蕃東侵,保一方平安。

國庫撥銀50萬兩修建越王樓,李貞親自督工,其初衷之一是加強防御,更重要的是栽梧桐引鳳凰,廣招天下人才,帶動綿州經濟文化的發展。

“危樓高百尺,手可摘星辰”

自唐越王樓修建完工之日起,天下文人雅士紛至沓來、揮毫潑墨,留下了無數千古傳頌的經典詩篇。歷代詩人題詠越王樓詩篇多達150余篇,這些詩詞中,最有名的當屬李白、杜甫、陸游等的詩作。

據現代學者考證,詩仙李白的《夜宿山寺》,其實是李白少年詩作《上樓詩》,正是李白登綿州越王樓所作。“危樓高百尺,手可摘星辰,不敢高聲語,恐驚天上人。”

另據《杜詩詳注》,越王樓高十丈、富麗堂皇,其規制風格及琉璃瓦等建筑材料的采用在當時的西南地區絕無僅有,充分體現了大唐盛世的氣象。

加之古樓臨江倚山,高入云霄氣勢非凡,所以百年之后來到綿州的詩圣杜甫仍然為之深深震撼,寫下了《越王樓歌》:“綿州州府何磊落,顯慶年中越王作;孤城西北起高樓,碧瓦朱甍照城郭。樓下長江百丈清,山頭落日半輪明;君王舊跡今人賞,轉見千秋萬古情。”

自此,綿陽形成了一個傳統,天下文人學者仕宦名流凡來綿州必定一登越王樓,吟詠記勝。

陸游曾在此寫下《登越王樓》:“上盡江邊百尺樓,倚欄極目暮江秋。未甘便作衰翁住,兩足猶堪踏九州。”

還有清代詩人李調元的《綿州越王臺故壘》:“生為磊落人,復游磊落州。不見越王臺,但見清江流。唯有江邊月,曾照城上樓。當都唐帝子,錫土守此邱。”

后世焚毀 現代重建

其實細讀《綿州越王臺故壘》,我們可以知道,到清代時,越王樓已經消失不見了,這也是許多古代名樓的宿命。

唐末宋初,越王樓被一場大火燒毀大半,元朝進行了大規模修復,明代亦重建過一次,但明代的一場大火又將其徹底燒毀,僅剩越王臺。

2001年,越王樓開始重建,整整歷時10年。

如今的越王樓仍建造于龜山遺址,占地面積84.2畝,呈唐式昂斗飛檐歇山式,底層東西長66米、南北寬88米,主樓高99米共15層,集閣、樓、亭、殿、廊、塔于一體,在形體、高度上居當今仿古單體建筑之最。

坊間流傳還有“越王樓霸氣、黃鶴樓大氣、滕王閣才氣、岳陽樓秀氣”之說。

今登越王樓 一眼千年

今天的越王樓,踞龜山傍涪水,攬綿州之勝于無余。

天野蒼茫,遙想著古人登臨的情形,三江匯合、水面寬闊、此景斯樓,難怪有那么多優美詩句。

在漫長的歲月里越王樓歷建歷毀,歷盡滄桑。它不言不語,承忍著歲月的風雨,歷史的煙云。

今天,當我們重登越王樓,踏著古樸的青石階,觀摩著眼前的一幅幅字畫、眺望著遠處的江水。

回眸間,一眼千年。

編輯:堯欣雨、王鵬

圖片來源:越王樓·三江半島景區